施工中実績

- トップ

- 工事実績

- (仮称)登戸テナントビル新築工事

- 施工中実績

(仮称)登戸テナントビル新築工事

- 発注者

- M・K 様

- 施工年月

- 2023年4月24日

- 竣工年月

- 2023年10月30日

- 所在地

- 神奈川県川崎市多摩区登戸2085番1

- 用途

- 飲食店

- 構造・規模

- 鉄骨造

- 延床面積

- 386.18㎡

- 設計事務所

- 株式会社 北島工務店

内装工事

発泡ウレタン吹付を行います。

テナント部の外壁面に発泡ウレタンを吹き付けていき、断熱性を高めていきます。

ガラス工事

前面道路側のガラスを入れていきます。

各階ランダムに配置したガラスを入れていきますが、ガラス1枚が最大120kgのものもあり、4人がかりで持ち上げて入れています。

内部は軽量鉄骨下地にて下地を組立、ボードを貼っていきます。

テナント部分はボード素地仕上げとなります。階段室ホールは塗装等で仕上げていきます。

外壁のアスロック面を塗装で仕上げていきます。

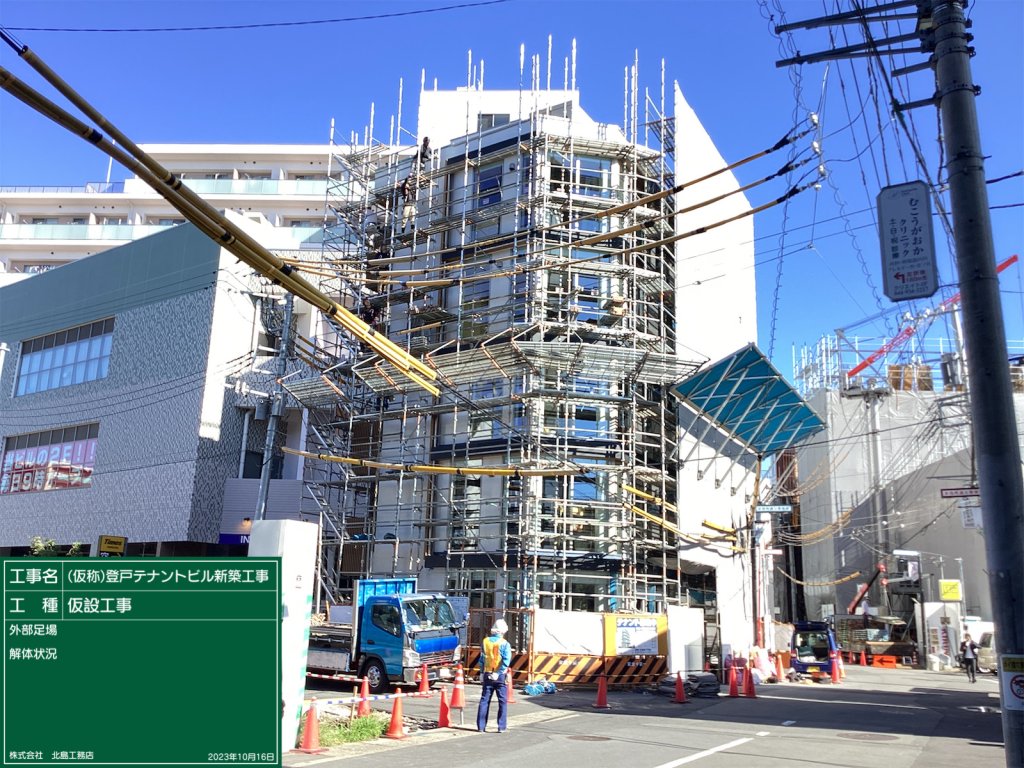

外壁面の仕上げが完了して、外部足場の解体を行っていきます。

足場のシートを外すと、ランダムに配置されたガラス面が見えてきました。

最後に足場解体後の足元、外構工事を行います。

全面道路側は床にタイルを貼って仕上げていきます。

鉄骨部分に耐火被覆を行います。

鉄骨は熱に弱く、およそ600℃で強度が半減します。

その為、耐火被覆を行い、耐火処理を行います(駐車場等の天井面にあるグレーの綿のようなもの)

以前記載しました、耐火塗装は化粧として見える鉄骨部、耐火被覆は内装の壁などで隠れる隠ぺい部の処理に用いています。

内部の開口部扉枠、シャッター等を取り付けていきます。

内外装工事を進めていきます。

外壁はアスロックにて壁をつくっていきます。

鉄骨に下地を取り付けていき、アスロック版を取付、溶接を行い固定していきます。

外壁のアスロックが終わり、鋼製建具の取付を行います。

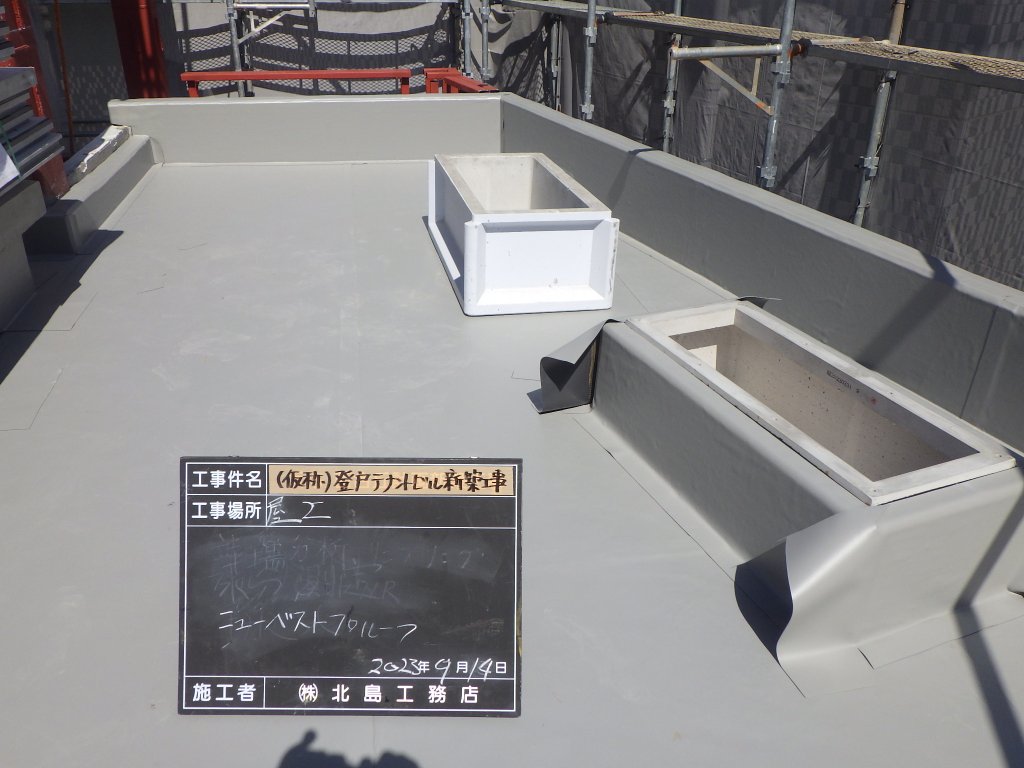

屋上についてはシート防水を行い、建物内の止水を行ってから内装工事を進めていきます。

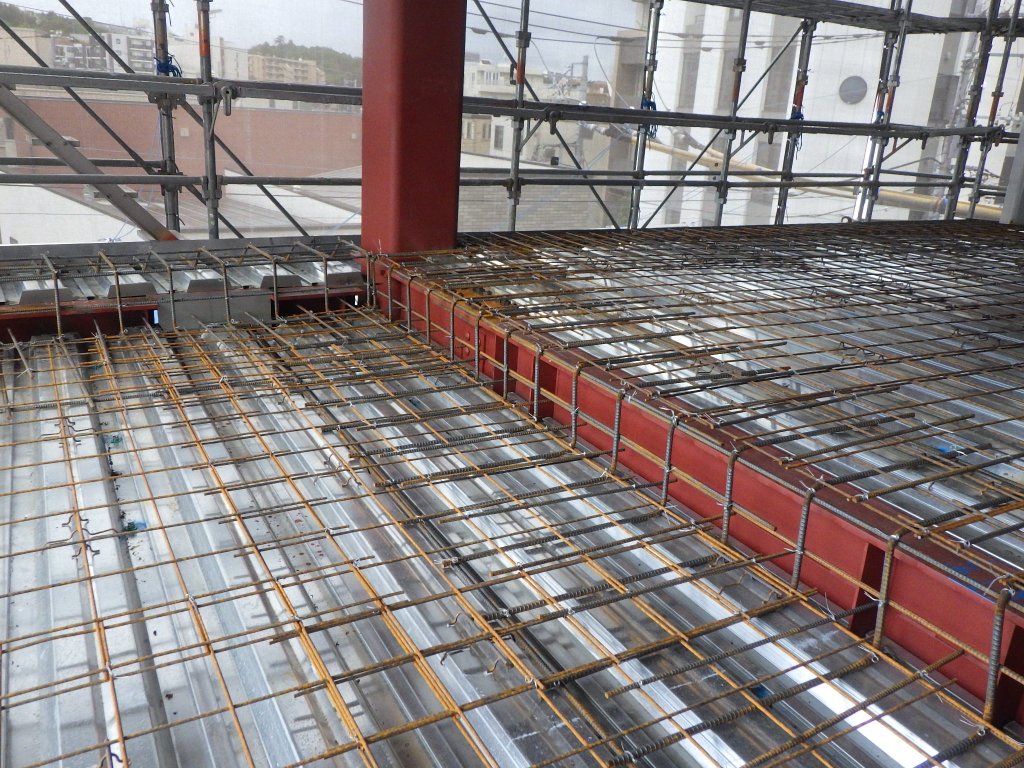

鉄骨工事後に、各階躯体工事を行います。

敷き込んであるデッキ上に配筋、ワイヤーメッシュを敷き込みます。

その後、配筋検査を行い、床のコンクリート打設を行います。

配筋状況

配筋検査状況

鉄骨柱については、化粧として見えてくる柱が今回あります。

そちらについては、耐火塗装をおこない、仕上げていきます。

何層にも分けて塗装を行い、膜厚を確保して耐火性能を持たせていきます。

鉄骨建方後も引き続き、鉄骨工事を行います。

各階の床部分にデッキ材を敷き込み溶接をして固定していきます。

5階まで約15mありますが、15mの柱をトラックで運搬できない等、施工ができないために3階部分で半分に分けてジョイントを設けております。

そのジョイント部は現場で溶接を行います。その後、超音波探傷という検査を行います。

1階床コンクリートの打設完了後に鉄骨工事を進めていきます。

鉄骨造5階建て+PH(ペントハウス)の建方を行います。

建方1日目

建方3日目

建方5日目

鉄骨建方7日目

外部足場組立状況

耐圧コンクリートの打設後、基礎の立上り部分の型枠を建て込みます。

型枠建込とは、コンクリートを流し込むための枠を建てることです。コンクリートの形をここで作っていきます。

その後、立上り部コンクリート打設を行います。

基礎配筋後には、耐圧コンクリート打設していきます。

建物の底板を鉄筋コンクリートで支える基礎を耐圧盤といいます。

建築物の重さを支え、地震などの力に耐える構造部材です。

本物件は鉄骨造なので、鉄骨の柱部分にアンカーボルトを設置します。

ハイベースというアンカーボルトの架台を捨てコンクリート上に固定していき、この架台にアンカーボルトをセットしていきます。

アンカーボルトの設置完了後に基礎の配筋工事を行います。

基礎配筋後に、配筋検査を行っている状況です。

基礎配筋検査とは、監理者が立会い、基礎の鉄筋が正しく配置されているのか、本数に間違いはないかといった部分を確認する検査のことです。

根伐地業の後は、捨てコンクリートを打設します。

打設後に建物の位置出しを行い、基礎工事を進めていきます。

土工事根伐り状況です。

根伐り後、地中に鎮め物を埋めます。

鎮め物とは土地の神様に対する貢物の意味です。

工事の安全を願って基礎工事の際に建物中央部分に埋めます。

山留工事状況です。

山留とは、地盤を掘削するとき、周囲の地盤が崩れてこないように設置する仮設構造物のことです。

地鎮祭状況です。

地鎮祭は建物の工事が始まる前のイベントで、工事が無事に終わるように神主を招いて安全祈願します。

地縄確認、境界確認状況です。

工事管理者に建物の配置及び高さ基準の確認をしてもらいます。

地縄確認とは、工事が始まる前に敷地に縄で建物の位置を表すことを言います。

建物の場所や境界との距離感をここで見ます。

工事着手前の現況です。